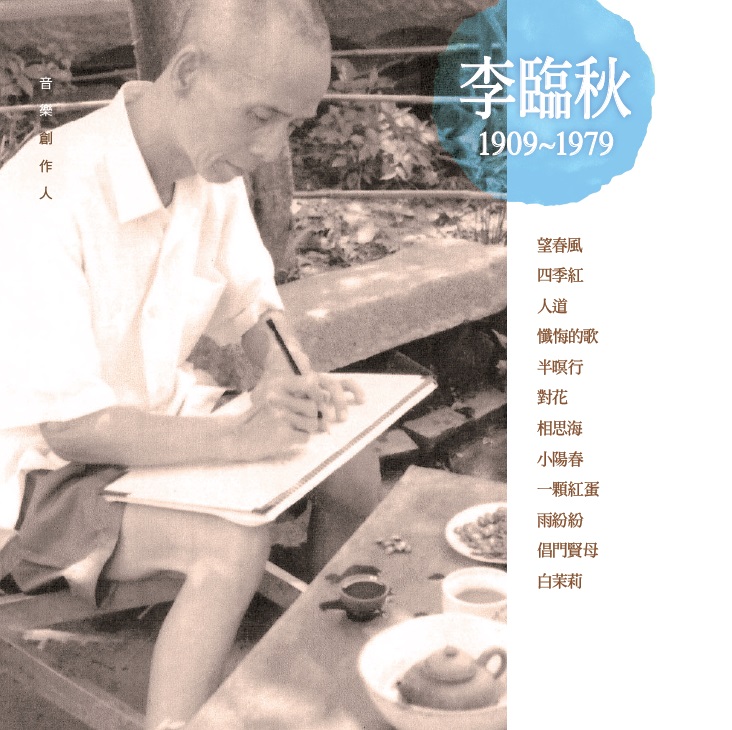

李臨秋(作詞家),出生於一九〇九年的台北「牛埔仔」,他曾在日治時期的大稻埕著名電影院「第一劇場」和「永樂座」服務,因此對娛樂事業耳濡目染,累積了許多經驗與心得。一九三二年他以《懺悔的歌》、《倡門賢母》兩首電影廣告歌曲步入歌壇,一九三三年寫了《望春風》後,更享盛名,其重要作品為《望春風》、《一個紅蛋》、《人道》、《對花》、《四季紅》、《補破網》。

李臨秋於一九〇九年四月二十二日出生於台北「牛埔仔」。

他於「大龍峒公學校」(小學)畢業後,即因家道中落,輟學謀職,曾於啤酒廠擔任工友,後在大稻埕殷商陳天來創設的娛樂事業-「第一劇場」及「永樂座」服務,而落籍以茶市享盛名的大稻埕;居住於「港町」(日據之街名,有清時代稱為建昌街,今西寧北路86巷)。自稱「公學士」的他,不忘進修,曾入成淵中學校夜間部,也參加函授學校。

「第一劇場」和「永樂座」在日據時代是大稻埕的著名電影院,李臨秋耳濡目染,對「娛樂事業」頗有心得。一九三二年台語流行歌曲的發軔期,他就以《懺悔的歌》、《倡門賢母》兩首電影廣告歌曲步入歌壇,一九三三年寫了《望春風》後,更享盛名,一九三七年他還以《望春風》為題,寫了一部電影劇本。

圖片來源:家屬提供

而後,他又有《一個紅蛋》、《人道》、《對花》、《四季紅》等力作。李臨秋雖涉足歌壇,但是未盡心於此,由於他有一份安定的職業,因此寫詞的稿酬,他都換成了「酒資」,晚年他的健康情形不佳,全係「杯中物」所害。

光復初期,他和作曲家王雲峰合作,再以《補破網》喚起人們認知台語創作歌謠的內涵。

李臨秋創作有三個習慣,即:「深夜、燒酒、夜來香」;他的作品,首首雋永、生趣、細膩,他的作品在台灣譽之為:「凡有井水處,即能歌李詞」並不為過。

晚年,他接受林二的敦請,將舊作《相思海》、《半暝行》、《小陽春》找出,由這位「電腦音樂家」譜曲,曾再度「風光」了一陣子。並收青年歌手林詩達為義女,交付《雨紛紛》、《白茉莉》,兩首歌詞,由她譜曲。

一九七九年二月十二日,李臨秋病逝於大稻埕「建昌街」,享年七十有一。

有一幅輓聯,最足道盡李臨秋在台語創作歌謠的地位:

「望春風,傳情、傳族聲、傳萬世;

補破網,補情、補民心、補人間。」