民國七十三年郵政博物館在重慶南路落成後,牯嶺街區漸漸成為集郵交易的集散地。現在走在牯嶺街區,還可以看到有十多家集郵社林立,但這可遠不及當年集郵風潮興盛時的榮景。當時,光是牯嶺街區就曾高達百家郵商進駐。以前人的休閒活動少,集郵便是當時盛行的娛樂之一。

聽人說過集郵三益:益智、怡情、儲財。隨著現在人娛樂的方式越來越多樣,集郵的人數減少,郵價也隨之降低。集郵等待增值的觀念已漸漸被取代,而出現了新的集郵三益:益智、怡情、會友。

郵票發明之前,郵資是由收件人負擔,當時手續複雜、郵資也很貴,收件人常會因為付不出郵資而將信退回。後來改由寄件人先付郵資,貼在信封上便是作為以付郵資的標籤。時至今日,郵票對我們來說是一個習以為常的發明,集郵風氣更在80年代盛極一時。

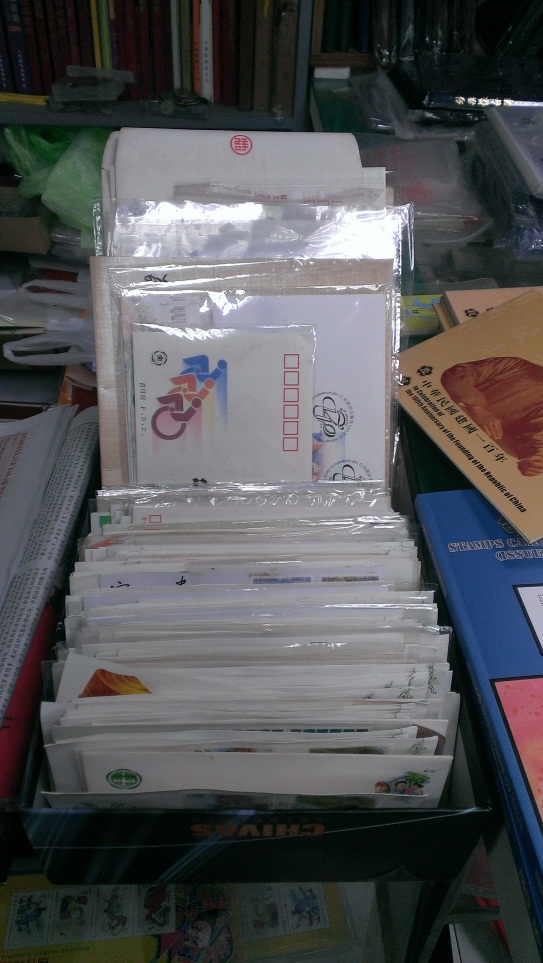

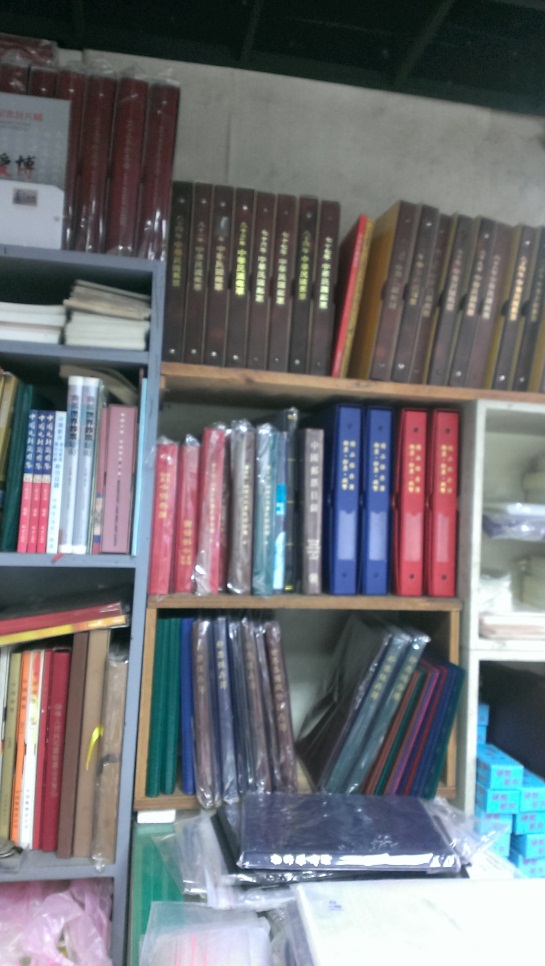

現在集郵人數逐年減少,年輕人沒興趣,老年人又逐漸衰老。許多集郵社也因此關門大吉。而屹立不搖的龍祥集郵開店至今已有二十載,除了賣台灣郵票,更擴及至大陸、香港、澳門地區的郵票。

老闆娘陳小姐告訴我們,開設郵幣店是因為以前老闆跟著一位集郵長輩。從一開始擺小攤販,到後來開設店面,幾年下來的經營,對郵幣越來越有興趣。與郵票接觸的越久,越能發現珍貴之處。郵票的價值不再於它附加的金錢,而在於收藏性與情感。

老闆娘笑著說郵幣界的人到後來都會互相熟識,變成朋友。有時候想要自己收藏的郵票,遇到客人在找時,還是會割愛,像是幫助郵票找到有緣人一樣。好似終於找到了圖畫裡缺少的那最後一塊拼圖一樣,都能感受到集郵者的欣喜若狂了。

現在網路發達,鮮少有人使用書信聯繫感情,但還是手寫的筆跡最能表達內心的情感!雖然在鍵盤敲敲打打華美的詞藻,看起來還是少了一層什麼,冷冰冰的。而用手一筆一畫流淌的文字,往往才是真正能觸動人心的感動。

臺北市中正區牯嶺街7號之二

(02) 2392-2242

Mon-Sun 07:00-19:30