"臺北府城於1884年正式完工,之間經歷日本統治、台灣光復、國民政府遷台及持續的都市建設,當年臺北府城城牆已經不復存在,但臺北的城南口依然是,緊靠著當年佔地約一平方公里的臺北府城城南口外面一塊充滿各種記憶的土地。這裡是臺北市歷史古蹟最密集的地方、這裡有逐漸擴大以及相當密集的官方博物館群,並且在這博物館群間,也逐漸聚集了文學、戲劇以及各種的民間藝文空間及社群。講起城南口,牯嶺街還是這裡最具戲劇性的場域。"

文/黃海鳴

臺北府城於1884年正式完工,之間經歷日本統治、台灣光復、國民政府遷台及持續的都市建設,當年臺北府城城牆已經不復存在,但臺北的城南口依然是,緊靠著當年佔地約一平方公里的臺北府城城南口外面一塊充滿各種記憶的土地。這裡是臺北市歷史古蹟最密集的地方、這裡有逐漸擴大以及相當密集的官方博物館群,並且在這博物館群間,也逐漸聚集了文學、戲劇以及各種的民間藝文空間及社群。講起城南口,牯嶺街還是這裡最具戲劇性的場域。

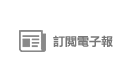

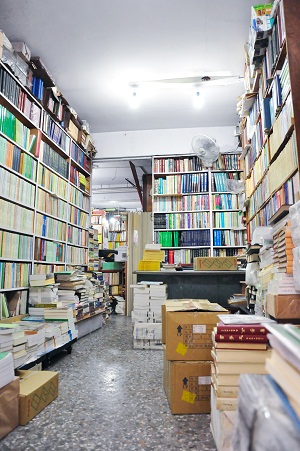

舊書街的興起及沒落

在清朝時期往來臺北城與古亭庄,會經過牯嶺街。在日據時期,現今的牯嶺街,是日本人為了樟腦專賣事業,以及台日隔離政策下所生成的一條專為日本人住宅所規劃的街道。日據時期為了紀念第5任總督佐久間左馬太,而稱此地為佐久間町,後來日本戰敗,被迫遣返的日本人,到此賣書籍、字畫換錢回日,成為牯嶺街舊書攤的前身。後大陸人來台,仿效日本人,成立舊書及古董字畫販售地攤,牯嶺街舊書的名氣也就這樣傳開了,命名為牯嶺,是用來替換掉佐久間町,將殖民的色彩除去。1996年至1973年,大陸搞文化大革命,香港的書商到牯嶺街來買舊書,但繁榮的景像維持不久,光華商場在1973年完工後,為了整頓市容,牯嶺街的舊書攤和舊書店,大都遷入八德路的光華商場,從此牯嶺街的盛聲況不再。

警察局變牯嶺街小劇場

牯嶺街小劇場原為警察局,它的大門開向西北,更早是日本人為了在此做為監控之用,掃視著平原區可能出現的威脅,所以建築物不同於鄰近屋舍格式。之後,國民政府依舊讓這棟房子繼續負起監控的任務,作為警察局,象徵國家權力。中正二分局搬遷到南海路,之後此建築物成為牯嶺街小劇場的展演空間,發展藝文活動。空間規劃為辦公室及服務台、文宣品區、實驗劇場、拘留室、會議室、藝文空間、視聽室、排練室。這兒不時有各種活動演出,在臺灣小劇場發展史上佔有重要的位置。這個地區也因為牯嶺街小劇場的成立,而增加了一些生氣,經常在附近聚集演員及看戲的人群。

2000年,臺北市中正區龍福里辦公處與社區夥伴,以「台灣第一舊書街」為號召,開始舉辦牯嶺街書香創意市集至今。2003年,國立臺北教育大學南海藝廊成立,除了在此推展當代藝術的展演,隔年就投入籌辦每年一次的盛大封街的牯嶺街書香創意市集的行列,讓市集規模及多樣性明顯增高,吸引了表演類社群,並且也很快和鄰近的牯嶺街小劇場建立合作關係。2004年,在同安森林促進會(今城南水岸文化協會)、臺大城鄉所與社區居民齊心奔走之下,紀州庵正式指定為臺北市市定古蹟。2011年,由臺灣文學發展基金會主持的紀州庵文學森林新館開幕啟用。2012年,國北教大文化創意產業經營學系、國北教大南海藝廊與臺灣文學發展基金會、紀州庵文學森林、財團法人上善人文基金會、信誼基金會等策劃夥伴,共同提出「臺北城南文學創意生活圈」之計畫願景。這一區域一直在累積不同的合作關係,剛開始以南海藝廊為主力,在最近一兩年夥伴增加的速度顯然加快,並且合作的頻率也增高。

擴大來看,與牯嶺街交叉的南海路上,東邊接樟腦博物館、堪稱外省菜的博物館─南門市場、國家兩廳院、中正紀念堂及內部的中正藝廊,西接郵政博物館、楊英風美術館、二二八國家紀念館、國立台灣藝術教育館、國立歷史博物館台北植物園。而在牯嶺街的這個縱軸線上,除了上述的藝術文學空間以及基金會外,還有非常多的相關的藝術文化空間,例如出版社、書店、劇場、名人故居等。

這些各自獨立的空間各自有它內部的活動,在這些年來透過各種合作的機會逐漸形成一個綿密的網絡。這裡有很多的展覽、很多的表演、很多的讀書會,這裡也有不少的街頭戶外藝術活動,例如每年十一月最後一個星期六、日的牯嶺街書香創意市集、南海藝廊戶外的藝文活動、紀州庵的戶外活動,以及最近的一個城南走讀劇場,由幾個團體一起合作的夜間藝術活動,就在紀州庵附近的小巷弄及小公園內,將各種巧妙利用歷史空間、並與當地歷史有密切關係的小型戲劇與社區導覽融入其中,結束之後還到出版社,讓粉絲與著名作家當面交流,感覺非常的溫馨。

這裡有他先天的優越條件,例如大量的官方的藝文空間與機構,但也有他的劣勢,例如機構空間阻斷了商業街道的連續性以及到了夜間人煙稀少。但是在枝葉扶疏的老街巷弄內的藝文空間,正在不斷的增強它的魅力,透過鄰接及合作的網絡,某種特有的城南口文藝氣息正在形成。