多年以前,當我好奇地闖進牯嶺街一幢新建公寓頂樓、朝著早年曾是台大前校長錢思亮故居的日式房舍群落一方高處望下,彷彿看見鄰近一片片樹蔭相連、混雜著黑瓦屋面錯落成群而想像流動的一條牯嶺書河......

撰文/李志銘/作家

多年以前,當我好奇地闖進牯嶺街一幢新建公寓頂樓、朝著早年曾是台大前校長錢思亮故居的日式房舍群落一方高處望下,彷彿看見鄰近一片片樹蔭相連、混雜著黑瓦屋面錯落成群而想像流動的一條牯嶺書河。

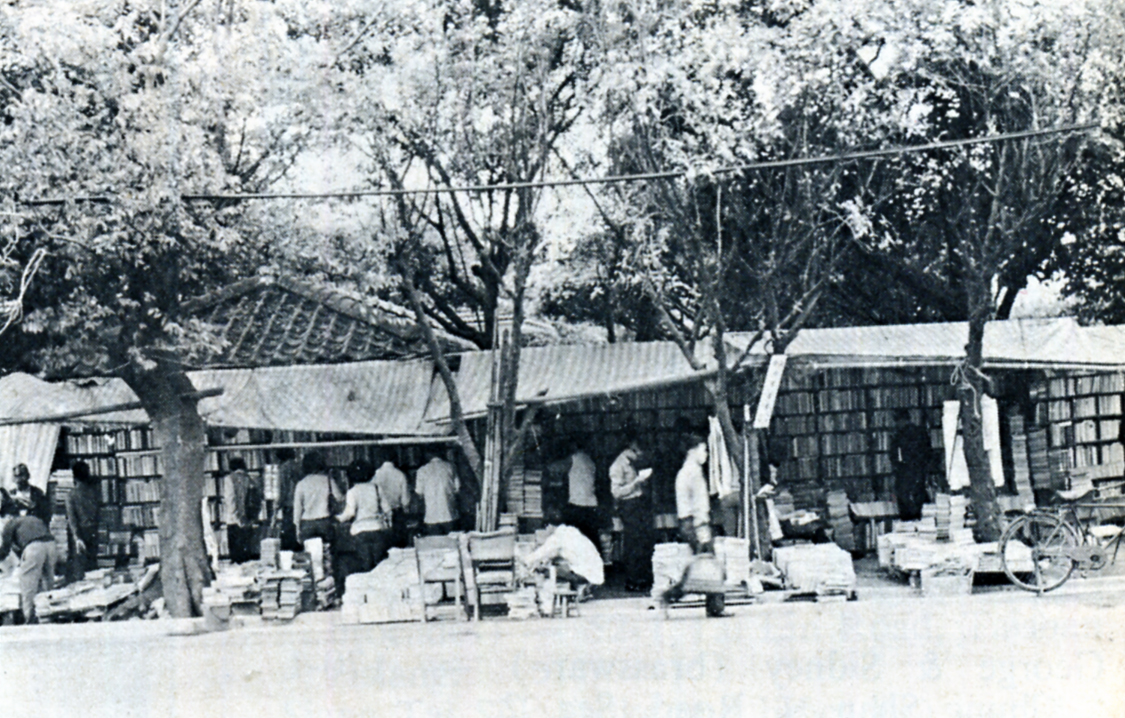

話說在舊書店的世界裡,根據每一本書抵達的先後,總有新、舊、快、慢之別,有些書在架上一待數年無人聞問,有些書卻如急湍激流,今天纔剛上架、不到明天就被淘走了,昔日家住城南(重慶南路)一帶、每日上下班空檔必來逛街訪書的作家子敏即以一篇〈書河岸上〉描述早期牯嶺街書業繁盛的人間景致。

圖 / 榕樹下的牯嶺街舊書攤/ 1973年/ 李志銘提供

圖 / 榕樹下的牯嶺街舊書攤/ 1973年/ 李志銘提供

時間會洗刷出一種距離的美感

據聞當年從福州街與牯嶺街交叉口轉向廈門街的這一路段甚多獨院日式建築(包括錢思亮宅邸在內),並且聚集了最多數量的露天書攤,固定在左右兩方院牆上的書架幾乎是相連起來的,晚上收市,或雨天不營業時,都用油布遮包在牆壁上。而在台電大樓與經濟部大樓兩旁原有幾家老攤戶搭起的簡易棚屋,擺攤時用手車拉來攤下,收市時撿起拉走。除此之外,早昔位在正對建中校門口的南海路前面圍牆原有二、三家小規模舊書店,建中學生常在吃午飯之際順道光顧,每天上下學的時段更可見到許多推著腳踏車的「流動書攤」沿街排開,但沒幾年後這些舊書店也都拆掉了。

吾生也晚,未能親歷上世紀五、六○年代台北牯嶺舊書街的盛世風華。那些曾經目睹這一條大街上綿延的露天書攤鱗次櫛比、晨昏川流不息的前代愛書人(諸如專蒐三○年代中國文學的劉心皇、秦賢次),透過記憶口傳或文字媒介,他們儘可向這一代的年輕人講述自己當年如何在院牆外某處冷攤淘得了絕版珍本,如何在附近榕樹下「不小心」廉價購得了某某名家的手稿信札、稀世字畫(但後來有很多類似的情況其實是買到了贗品),甚至偶爾書攤老闆還會在外文書或古版書中發現夾有鈔票、美金、古錢,著實開心地發了一筆「意外橫財」,還因此成為報上的花邊新聞。諸如此類的各種傳奇故事,讓人屢屢感嘆記憶的力量委實太過強大,且現實的真相往往會經由主觀篩選,而終留下一種褪色的、最美好的時光印象。

至於人為什麼常要懷念過去?我以為正因為過去曾經有過的美好如今已漸悄然流失了。身處於現代急促轉變的世界,對比當下現實的不堪、社會變化得愈快,人們似乎愈喜愛懷舊,藉此尋得安慰內心的庇護所。所謂喪失之痛愈深,懷舊之情愈烈也。

圖/ 鳥瞰牯嶺街的老榕樹與日式宿舍/ 2003 / 李志銘提供

那些躲藏起來過去的美好記憶,總會在某個發亮的洞口等著

畢竟逝者如斯,俱往矣。儘管牯嶺街的舊書文化早已凋零許久、附近老榕樹幾被砍伐得七零八落,儘管我也不曾真正經歷過它的黃金年代,但在這條平日蕭索的街上晃蕩行走之餘,卻仍可隱然感受到一股獨屬於此地的歷史況味。

有時心血來潮,便會突然想回牯嶺街走走看看,逛一逛那幾家僅存的舊書店,就像探望久沒聯絡的老朋友。而我每次總是不忘掛念著,那間入口高懸「舊書」(木牌)二字,位在長巷狹牆之間、門牌牯嶺街61-6號的「人文書舍」。

緩緩步入,這裡就像是一處令妳墜入時光回溯的神祕樹洞,帶著一絲黯然,遠方盡頭有微光,兩旁佈滿牆面的鐵製簡易書架由外而內連續延伸,復因長時間歲月流逝而微微有些扭曲,裡頭擺設那台破舊的老式收音機還不時傳來台北愛樂電台放送的古典音樂,每天約莫下午一點開張,到了傍晚六點收攤時並不關門(事實上也無門可關,因為根本就沒有門),而是直接用帆布、油布等材料從書架頂端拉下來覆蓋。猶記得好幾年前,有一陣子常來「人文書舍」溜達閒逛,還曾帶了同樣嗜好蒐書的友人來這兒買了《文星》、《自由中國》等絕版老雜誌。

此處饒富興味的是,由於書店內部形貌保存了五、六十年前牯嶺街舊書攤最原始獨特的空間感,以致後來陸陸續續吸引了不少攝影者、廣告導演來此取景拍片,其中印象較為深刻的,該是由台灣導演蘇照彬執導、光良主演的喜劇電影《愛情靈藥》,劇中找來歌手陳昇客串一名書攤老闆帶領男主角進入一家專賣黃色書刊的神祕書店,拍攝場景就是在「人文書舍」。

圖/ 牯嶺街「人文書舍」/ 2015年/ 李志銘提供

舊書街:應該回到過去,抑或重新開始?

相較於現實的動盪,回憶的時間往往是靜止、凝固的,能夠讓人們比較容易抓住。

懷舊,不只是對過去的念念不忘,亦反映出人們對現實(的不滿)與未來的期待。

冀盼「擁有一條充滿文化氣息的(舊)書街」,可說是當下台灣人集體潛意識當中的一種渴望,即便過去的那段書業盛況已不復存,卻也期待在政府與民間的大力推動下,共同營造出一處如東京神保町古書街或巴黎塞納河畔舊書攤那樣的理想風貌,眼前的「牯嶺街」毋寧便是這股美學潛意識的投射對象和凝聚點。

(節錄自李志銘〈重回牯嶺街〉,完整文章將待日後集結出版。)