每個人的大腦中都有一幅想像的地圖,因而形塑了我們對於周遭生活空間的認知能力和日常習慣。衡諸現實世界,時間的流轉最是無情,而一張地圖的存在,即是為了銘刻當下針對某一特定時空切面的空間圖像,包括那些曾經發生和正在發生的事,乃至一段段有關該地方的歷史記憶......

撰文/ 李志銘/ 作家

「地圖不過是另一層,置於千重人類在土地上的地理和歷史印記」

—英國地景藝術家 Richard Long

每個人的大腦中都有一幅想像的地圖,因而形塑了我們對於周遭生活空間的認知能力和日常習慣。

衡諸現實世界,時間的流轉最是無情,而一張地圖的存在,即是為了銘刻當下針對某一特定時空切面的空間圖像,包括那些曾經發生和正在發生的事,乃至一段段有關該地方的歷史記憶。

不論在實際生活或想像空間裡,地圖都是我們不可或缺的工具與媒介。猶記得小時候讀了史蒂文生的《金銀島》和莫里斯.盧布朗的《怪盜亞森羅蘋》,一度曾對書中所描述的冒險世界充滿想像,內心暗想要是有一天讓我找到了那張神秘的藏寶地圖,我便要即刻收拾行囊出門探險去!長大之後才漸漸瞭解,原來自己內心那份渴望的真摯與熱情,其實才是人生最珍貴的寶藏,打開心窗(或許)便能看透一切。

平時於蒐書之外,我尤喜歡收藏一些老地圖,特別是那些能夠切入各種不同專門主題的、具有某種手繪風格的特色地圖,比如「城市散步地圖」、「書店地圖」。

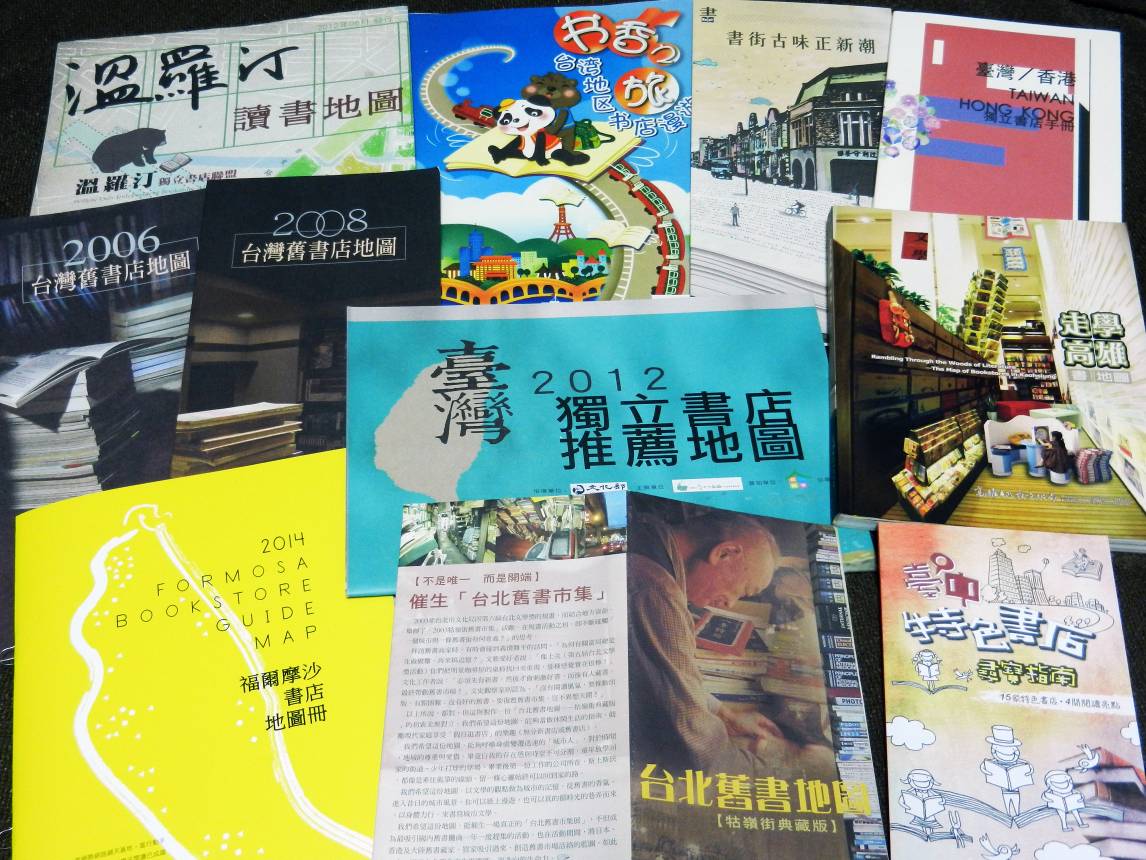

圖/ 近年來台灣各地公部門和民間單位自製編印的「書店地圖」蔚成風潮/ 李志銘提供

懷舊風的濫觴:台北舊書店地圖的誕生

話說書店地圖的出現,起初原是網路上有熱心網友針對個別所在的城市二手書店、一間一間條列整理出店家清單,或用簡易方式標記在圖上,甚至寫下自己的簡介跟評價,提供給有需要的人按圖索驥。

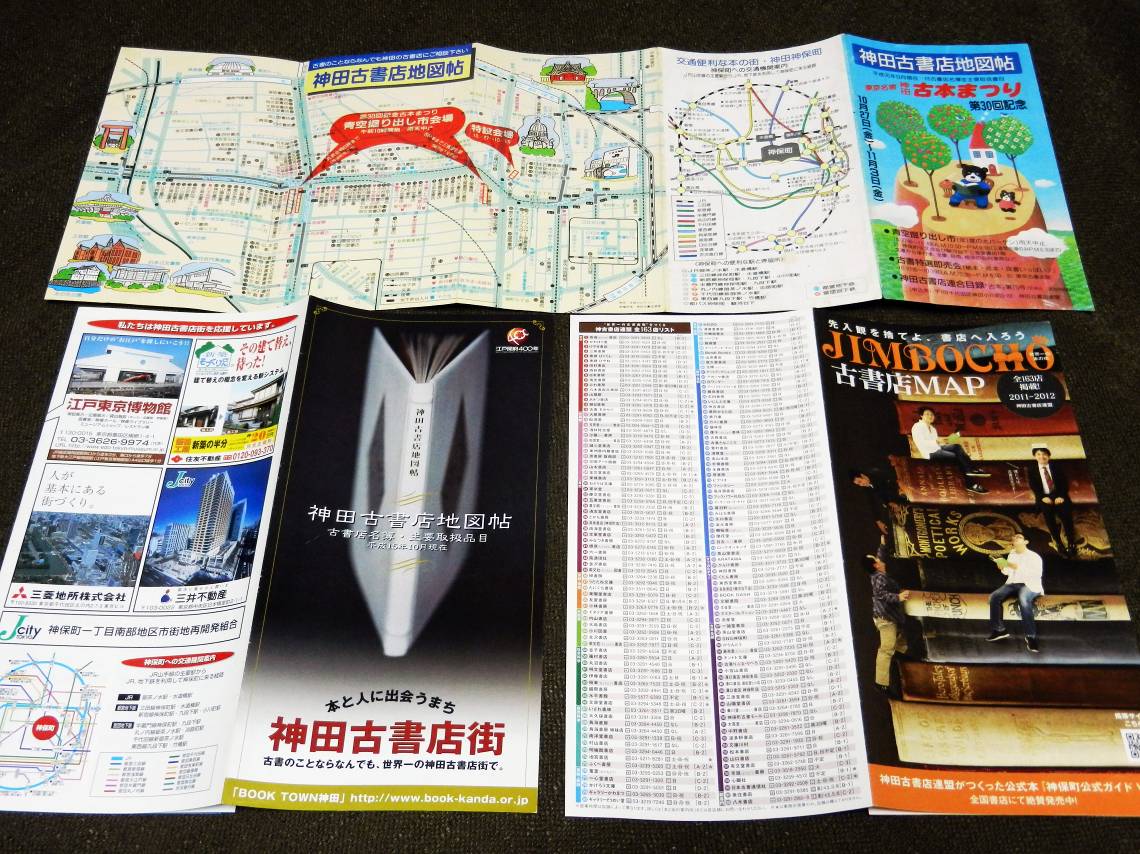

雖說地圖本身是靜態的,其內容卻能反映當地文化景觀、地理環境。於此追溯「書店地圖」概念的源頭,據以帶動相關文化、傳承歷史最悠久者,無疑當屬號稱全世界規模最大的古舊書街-日本東京都千代田區神保町,該地同業公會組織「東京都古書籍商業協同組合」早自八○年代起、固定每年都會印製一份詳細標有這一地區百餘家古書店址,並且扼要簡介各家特色與經營範圍的「神田古書店地圖帖」供民眾免費索取,即便是初來乍到的讀者,也能按圖示指南很快地找到目的地。更甚者,亦可與大環境變遷相互佐證,檢視不同時期(年代)收藏的「神田古書店地圖帖」,例如比較我手邊留存的平成元年(1989)以及近幾年2011之後的地圖帖,便會明顯看出後者圖中已然增加了不少標註鄰近地區旅館、銀行、喫茶店、飲食所在等相關資訊,儼然見證了神田古書街從既有的傳統書業逐漸走向結合觀光文化的發展歷程。

圖/ 比較不同時期出版的「神田古書店地圖帖」亦可見證大環境的歷史變遷/ 李志銘提供

照片(上方):平成元年(1989)「神田古書店地圖帖」

照片(下左):平成十五年(2003);照片(下右):平成二十三年(2011)

相對在台灣,若以正式出版來說,根據我所收藏的「台版書店地圖」,其中發行年份最早的,該是2003年北市府文化局委由地方社區舉辦第二屆「牯嶺街書香創意市集」,於活動宣傳期間所推出的「台北舊書地圖—牯嶺街典藏版」。

此份地圖饒有趣味之處,除了使用簡筆手繪方式勾勒過去牯嶺街老照片的街景風貌,並描繪出當年全盛時期的牯嶺街舊書攤與至今留存的店家街道位置參照圖,讓人有種樸質溫暖的感覺之外,另外也針對部分舊書店和資深愛書人士進行了較為深入的訪談撰述,可謂圖文並茂、深入淺出地呈現了牯嶺舊書街數十年來歷經時代變遷所累積的文化底蘊。

彼時由於適逢台灣舊書業者面臨世代交替的轉型期,不少新型態的複合式(連鎖)二手書店如「茉莉」、「胡思」陸續在台大公館一帶落腳開張,而老字號的「舊香居」同時也在師大夜市龍泉街掛起了新招牌,民間社會頓時吹起了一股懷舊風,再加上公部門單位補助文化活動的政策趨勢,遂使年輕人嚮往「開書店」的浪漫想法一時蔚為風潮。

之後,短短數年間,台灣各地街頭巷尾陸續有許多小型書店相繼誕生,這些書店往往獨立於連鎖書店體系之外,大多有著自己的理念和選書風格,由此構成了一道道獨具地方特色的城市風景線。

(未完待續)