過去,在那個沒有電腦的年代,書籍報紙多採鉛字排版,昔日風華一時的凸版印刷(Relief Printing)曾經是我們取得資訊與知識的主要來源。而為了謀求生計,早年有不少出身貧困的知名作家文人,幾乎也都曾經在年少時期做過印刷工......

撰文/ 李志銘/ 作家

過去,在那個沒有電腦的年代,書籍報紙多採鉛字排版,昔日風華一時的凸版印刷(Relief Printing)曾經是我們取得資訊與知識的主要來源。

而為了謀求生計,早年有不少出身貧困的知名作家文人,幾乎也都曾經在年少時期做過印刷工,比如十八世紀美國實業家暨科學家富蘭克林(Benjamin Franklin)十二歲起即在哥哥的出版社當印刷學徒,憑藉著過於常人的毅力,並且不斷堅持大量閱讀和學習,一路努力自學成才,最後他不但改變了自己,也改變了整個世界。

無獨有偶,十九世紀美國小說家馬克吐溫也和他的前輩富蘭克林一樣以印刷工起家,即便身家困頓,依舊能苦中作樂,一邊工作一邊在圖書館自學。年幼的他經常前往各地漂泊,隨之又陸續做過排字工、送報員、汽船領航員、採礦人、記者,後來他把這些親身經歷作為素材,接連寫出了《在密西西比河上》(Life on the Mississippi)、《湯姆歷險記》(The Adventures of Tom Sawyer)等經典名著。

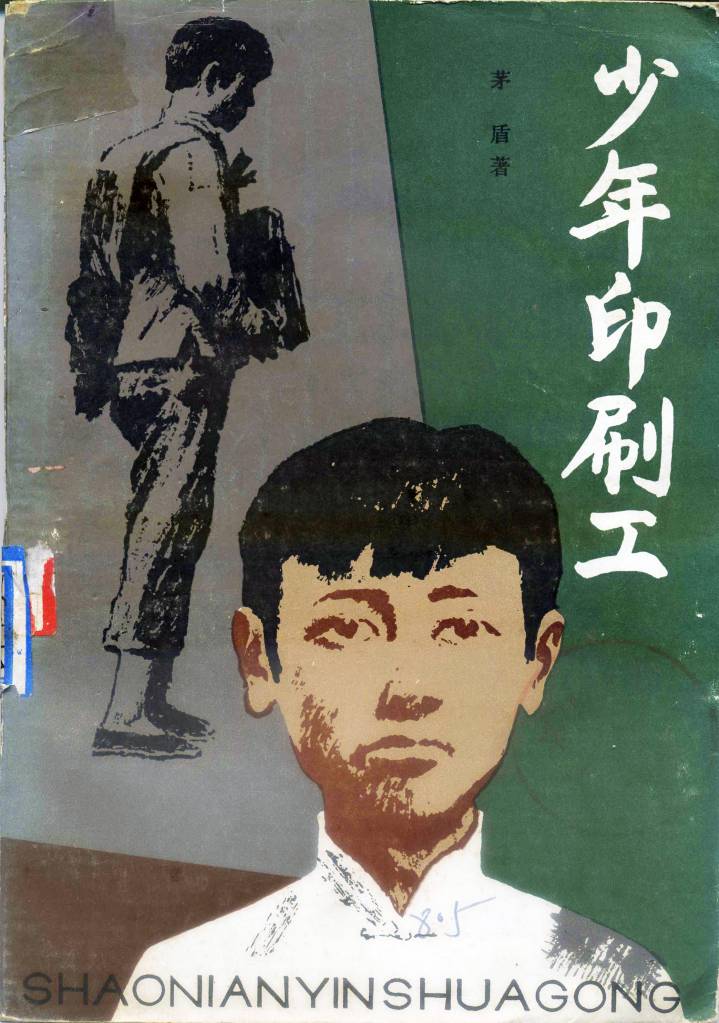

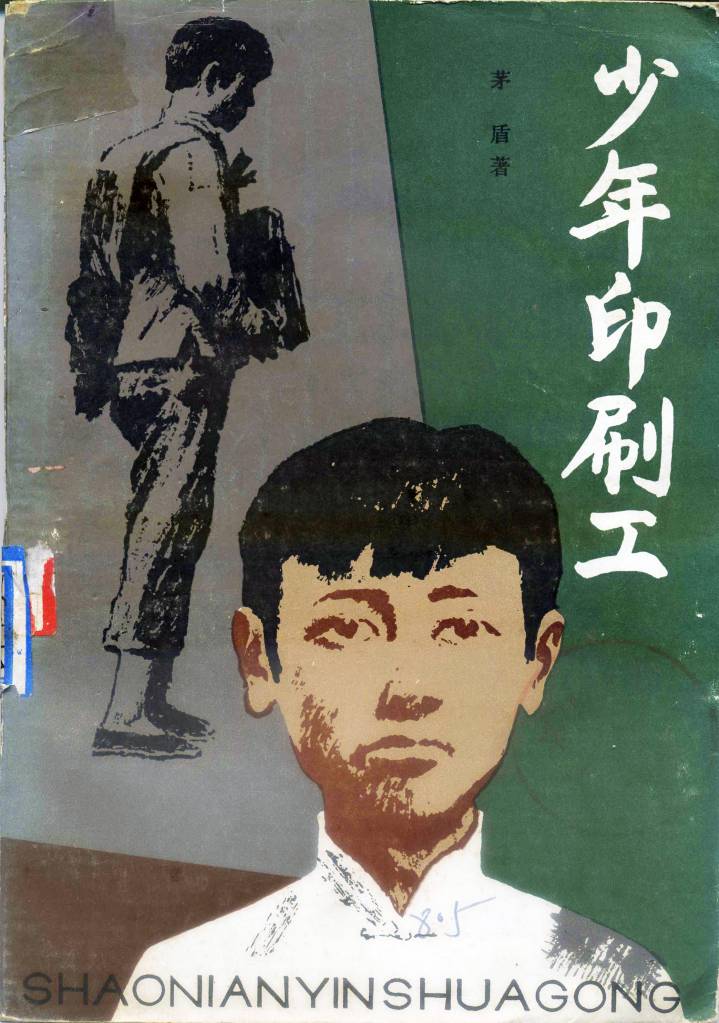

圖/1982年茅盾著《少年印刷工》/上海「少年兒童出版社」發行單行本 /李志銘提供

「一本書,先要一字一字的排了版,然後再印刷。排字工人可以說是最先讀到那本書的人。最先讀到一部書─趙元生覺得這『生活』夠味兒,他的興致好起來了...」[1]就在一場史上罕見的大地震重創台灣中部地區的那一年(一九三五),彼岸隔海的中國大陸作家茅盾應《新少年》雜誌主編夏丏尊之邀,約稿撰寫一篇青少年勵志小說《少年印刷工》,從翌年(一九三六)一月起開始連載,及至一九八二年纔由「上海少年兒童出版社」發行單行本。

該小說主要以上海「一二八事變」對日抗戰為背景,內容描述一位十五歲的少年趙元生因飽受戰亂之苦,導致家庭離散而不得不輟學打工,他先是擔任造紙廠的學徒,後來又進了印刷廠熱心苦學、逐漸成為一名熟練的印刷工,但貪婪的老闆卻千方百計不斷地剝削工人,遂使趙元生對於(傳統)舊社會所衍生的種種不公義之事感到失望及憤慨。這時,他無意間偶然看見印刷廠裡偷印的宣傳救國運動的進步刊物:「像睡久了的人忽然睜開眼睛...他從來不曾在普通報紙上看見過同樣的沉痛而鋒芒的議論。他像喝了一杯燒酒,心在直跳」[2],面對接觸文字閱讀而產生的自我覺醒,從此令他視野大開。最後在一位老工人的幫助下,他毅然決定離開印刷廠,邁向未來自由的新旅程。

類此歷經種種坎坷與磨難,遂以委身在印刷廠打工、卻仍勤學不倦的「少年印刷工」勵志(典範)形象,同樣亦見諸二十世紀初期-日治時代台灣流行歌謠作詞家陳君玉(一九○六〜一九六三),以及日本當代推理小說巨匠松本清張(一九○九〜一九九二)。前者因幼時家貧而輟學,來到印刷廠當撿字工人,之後遠赴山東、東北,在日人經營的報社內工作,因而學會一口流利的北京話,也奠定了以中文寫作的基礎。後者亦因自小家境清寒,十四歲即自謀生計,從印刷廠最基層的製圖工學徒幹起,日復一日地做著印刷工作長達十幾年,在那段困頓的歲月裡儘管嘗盡了苦難,仍不忘抽空隨興雜讀各類藝文書籍、堅持寫作,直到他四十一歲那年(一九五○)投稿短篇小說《西鄉鈔》得到了《朝日週刊》舉辦的「百萬小說徵文」第三名同時獲選入圍直木獎,大器晚成的松本清張,從此躍登文壇,開啟了職業作家的生涯。

有一種孤獨是,當世界全然寂靜時,你的內心卻嘈雜個不停。反之亦然。

在某種意義上,職業作家就像是高級工匠,謹將「寫作」視為一門手藝,但卻是一種最需長期和孤獨為伍、且須全心投入的手藝活。而近代寫作者的孤獨形象,委實與印刷(排字)工人鎮日待在轟鳴作響的印刷機旁兀自工作的身影彼此參照、兩相對應,既為赫拉巴爾筆下《過於喧囂的孤獨》描述一名廢紙回收工靜觀眼前塵埃落盡、宛如時間凝結的浮生世界,同時亦是訴說孤獨隱匿於喧囂之中的一體兩面。

圖/「糖福印刷廠」一排排的鉛字在字架上沈睡 /李志銘提供

想見鑄字機爐火曖曖含光、鏗鏘運轉,舊時代的畫面頓時浮現在眼前。

只嘆吾生也晚,趕不上早昔那個鉛印活版盛行的時代!但我總不難想像著,撫摸那採用鉛字印刷的書頁,感受在紙張上所留下如腳印般的淡淡壓痕,似乎蘊藏著某種生命力,而每一個字皆有深淺不一的紋路與溫度,得以讓美麗的漢字線條逐漸顯現,偶然且在光影折射下散發著銀色的光芒,彷彿這就是文字的靈魂。

恍然間,回想前年(二○一三)六月中旬,我因趕赴一場演講邀約而特地造訪府城台南,並且順道逗留了幾天,以便四處踏查遊蕩、走街串巷。過程中最大的收穫,毋寧該是恰逢因緣際會走訪了位在台南新營火車站附近(地址:中興路四十號)、堪稱完整保存台灣早期活字印刷機具與鑄造鉛字設備最具規模的「糖福印刷廠」。

彼時事先聯繫了該廠區經理人、並在其導覽引路下,我和幾位友人一行初次走進了昏暗的排字房裡,撲鼻而來便是一陣陣紙張與油墨融合的氣味,但見眼前成排的檢字架上,一顆顆鉛字按部首與字體字級層疊排列,密密栽植其間,浮出金屬特有的光澤。對比於房內四周光線昏暗,一股神秘而浪漫的氣氛遂油然而生。

回顧過去,話說當初成立於一九五四年的「糖福印刷廠」早期主要以印製台糖公司文件報表及內部書刊為業,全盛時期的印刷員曾多達上百人。之後由於公司陸續關閉糖廠,致業務量驟減,如今廠內活字印刷機械已停擺,僅部份快速印刷機配合電腦排版勉強經營,目前只剩二位員工。初步估計,當下「糖福印刷廠」保存廠內銅模共有七萬多個,鉛字約五百萬字,甚至包含國語字典裡的中、英、日文這裡都有。至於印刷設備則有活版印刷機八台(其中有四台仍可運轉),以及圓盤機兩台。

圖/「糖福印刷廠」各式鉛字在昏暗的房間裡微微映照出溫潤的金屬光澤 /李志銘提供

圖/「糖福印刷廠」各式鉛字在昏暗的房間裡微微映照出溫潤的金屬光澤 /李志銘提供

於今,但隨著時代變遷,儘管活版鑄字這項傳統工藝曾因電腦排版印刷技術的與起而漸趨沒落,所幸近年來透過新營社大等地方文史團體的努力奔走,歷經各種折衝轉圜,台糖終於決定現地保留,將「糖福印刷廠」現有空間設施列入文化資產保存之列,並已向文化部提出修繕計畫,期許未來規劃全台最具規模的的活字印刷文化園區再現生機。

雖然,我們或許都曾經在紙頁上讀過所謂「文字的重量」、「書寫的溫度」這樣的形容語,然而唯有實際來到鉛字排版室,在印刷房裡走過一回之後,才會有一種切身體驗的真實感,不僅在於重量,也包括溫度。

[1] 茅盾,1982年,《少年印刷工》,上海:少年兒童出版社,頁69。

[2] 茅盾,1982年,《少年印刷工》,上海:少年兒童出版社,頁92。

圖/「糖福印刷廠」各式鉛字在昏暗的房間裡微微映照出溫潤的金屬光澤 /李志銘提供

圖/「糖福印刷廠」各式鉛字在昏暗的房間裡微微映照出溫潤的金屬光澤 /李志銘提供